迈进龙华寺门,顿感表里俱澄澈。

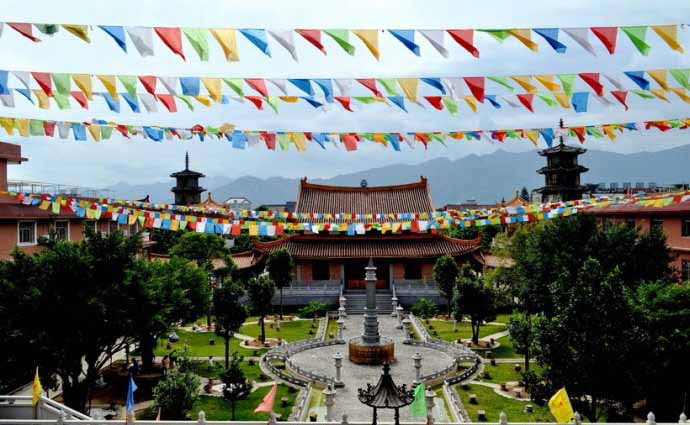

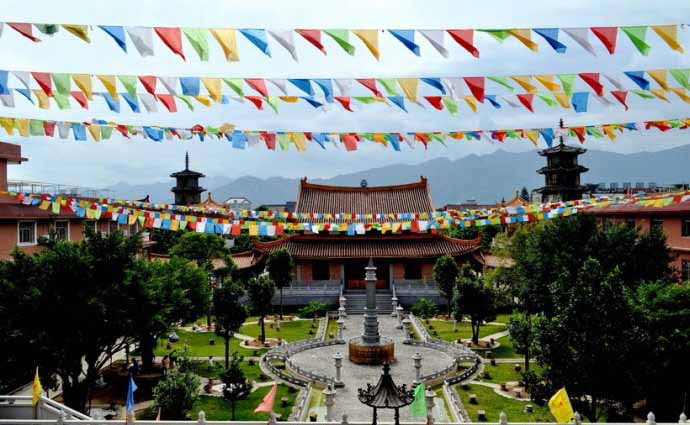

眼前是一片的静。这里洁静如素。地上的青石板,犹如来自天地洪荒之外的璞玉一般,不沾一丝尘垢,间以鹅软河石,便是玉石相镶了。路边树木掩映,经冬而绿意犹存,空气中散发着淡淡的清新。这里宁静如花,没有一丝丝的蜂蝶嘈杂。三三两两的游人,各各相伴闲步,或低声而语,或从容静观,点缀着这诗意般的画卷。

大年初三,是仙游人祝寿的日子,处处炮声隆隆,硝烟如霾。而这里地处闹市,我不明白,为何一道不高的寺墙内,却能有宁静清新如桃源的另一番洞天?我和小女缓步慢行,忘记了拜谒住持法师的本意,只是随心信步,偶有树叶飘零而下,我们似乎听见了其落地的声息。这里,是时光之外,不知此时何时;这里,比远方更远,莫问此处何处。其实,你无需深究什么,人闲叶落的慢生活才是这里的本意。

脚步踏踏,我们不觉来到西塔前。小女问我:“爸爸你爬过这塔吗?”“爬过。”这问答让我一下子回到三、四十年前。那时村童野如风,寺离家也仅有半小时的步行程,时不时就是一阵风刮来刮去,爬山登塔如走路过桥般平常。那时的眼里,见石是石见塔是塔,常上下于这塔,全没有登高临风一览山小的豪情,唯有朴实率真的无忧无虑。

![]()

眼前这塔,如自己的镜像般熟悉。我抬头仰望,塔,依旧是那么高大雄伟,只是层层塔檐上的石头,隐约斑驳脱落了些,其痕如皱纹——塔原也会沧桑的。千百年来,这塔历经风雨侵蚀炮火洗礼,巍然屹立。在他漫漫的记忆长卷中,是否还会找寻到当年登塔村童的印迹,是否会识得他眼前的我呢?石塔还是那石塔,我已不是当年的我了,沧桑的是塔?是我?纵然是时光倒流,恐怕也找不回当年如风的村童了。微风过处,我的心忽然化作塔檐上悬挂的风铃,叮咛咛叮咛咛,这声音从远古悠悠传来。那是傍晚炊烟袅袅升起时,母亲远远呼唤村童归家的声音;那是我岁末归家时,母亲陪我在餐桌边重复着她一生的唠叨;那是我深夜陪伴母亲的最后时光,母亲却说“你睡觉去吧”的舔犊呢喃。风未定声未息,母亲却走了,村童也老了,而那归家的呼唤、熟悉的唠叨、关爱的低语,却亘古未变,常在眼前。这石塔分明不是石塔,我也分明不再是我了,我愿化为这石塔,静静地守望在这时光之外,希望逢迎村童与母亲归来。

小女拉着我的手继续闲走,也将我拉回到眼前。这是路的尽头,尽头有山,山错落峻峭怪石嶙峋,山间有水,水叮咚潺潺逶迤流淌,水下有石,石上布光历历可数。这是座假山,造型生动,引人入胜。位于路的尽头,大概是行到水穷处,坐看云起时。虽是假山,而比寺后不远的后山别有生机。那后山下的龙华九中,曾是我求学之所。学校与寺仅约一里这遥,上学常经此寺。那时寺小如庙,景微似亭,引不起半点兴趣。总以为寺就该是深山古寺晨钟暮鼓,景就该是晓岚风寒夕照影长。在那情景中,有青灯古佛的独守与归真,有春暖花开的随意与自在,一任那岁月风风雨雨,人生暖暖冷冷,情感得得失失。如今的龙华寺,早已不是当年的小寺,虽没有名山相伴,却如莲花般清新脱俗,自有其独特幽静奇趣。静心其中,可以品味到在繁华落尽之后,那种见山是山见水是水的淡定和真意。

闲庭信步,我们随心游览,颇得清静理。我忽然明白,喧嚣与宁静,并不在于围墙的高低,而只在于一颗小小的心,心远地自偏,心杂万象乱。小女忽道,你不是要拜访法师吗?我心已足,本意何足道哉!但还是与之联系。久呼不应,惟有风过松涛,无形中又多了一层“黾勉空仰止”的期待与思意,这正好留待作为日后再访的理由。

丁酉正月初三