木木子方夜读书,重温东坡《凌虚台》。

话说苏轼通过皇帝的御试后,被授大理评事、签书凤翔府判官,“判官”大概也就是相当于市政府办公室主任,时年方24岁。这凤翔知府宋选,宋市长对苏轼的文才崇拜有加,凡是苏轼起草的文书,一概一字不改,直接照搬照用。这苏轼当然也不含糊,不仅公务成效卓著,赴虢、宝、眉、周至四县减决囚禁;赴眉坞祈雨除旱;访减漕运之弊,诗文也是精彩频出,《壬寅二月有诏令郡吏分往属县减决囚禁十三日》、《喜雨亭记》就出自这一时期,被誉为“苏贤良”。苏贤良也是恃才自负,认为自己名至实归,颇有目空一切的感觉。

二年后,凤翔新市长陈希亮上任。陈希亮与苏轼家是世交,他为官30余年,有“白脸青天”的美誉,不仅办事严厉、奉公尽职、为人刚直、心胸开阔,更是文采翩翩。话说自他上任后,对苏轼的文章,总是左涂右改,删删点点,一直要改到面目全非后才罢休。苏轼自然心中不爽。有一次,有个衙役称苏轼为“苏贤良”,陈市长听了,当场斥道:“小小办公室主任,称何贤良!”说完就重杖了这个衙役。

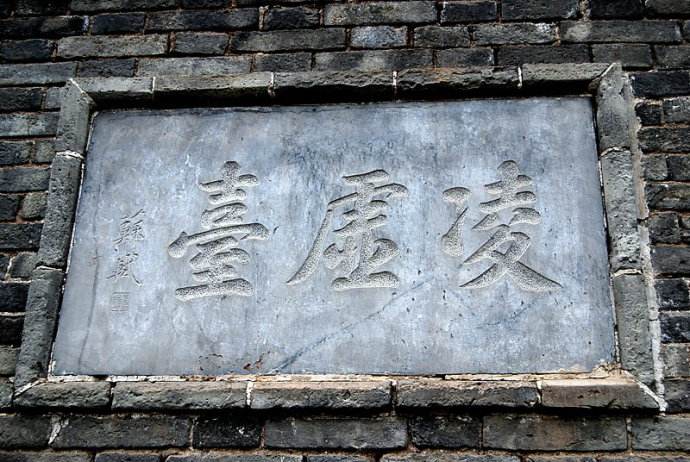

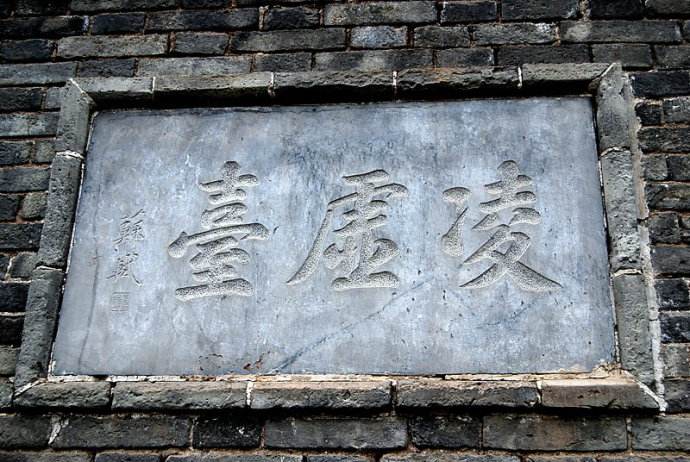

(图片引自网络,版权属原作者所有。)

这还不算,更在甚者呢。有一年中元节,苏轼按惯例去知府厅聚会,被陈市长上奏朝廷罚铜八斤。苏轼从此这位对陈市长更是心生嫌隙,动不动就作诗文“轮衰”他一番。你跟我过不去,好,你是市长,我没办法,但我的诗文天下第一,我写我的文章,看你有什么法子。

几年后,陈市长建了一个自己非常得意的亭子,叫作“凌虚台”,要让苏轼写一篇文章,苏轼终于盼来了为自己出口恶气的机会。

给人写新台落成,无非要写此处景佳亭美,主人的格调高雅,是聚餐会友的好场所,必将流传千古等等,可是苏轼偏不,他写道:

凌虚台这地方,本是野草丛生,毒蛇出没,现在虽然建了个台子,可是历史“兴废成毁”,若干年后又将是荆棘丘墟的荒野。事物尚且如此不能长久,更何况是人呢?有人想夸世而自足,真是无自知之明呀。

苏轼够狠了,不仅把亭子说得一无是处,也把人骂了个透。

文章递了上去,苏轼心中暗暗得意。陈市长看了,笑着说道我视苏明允(苏轼父亲)如儿子般,视苏轼如孙子般,平时严厉要求苏轼,只怕他少年成名,易自满而招损,这苏轼看来对我是很有意见了。陈希亮随即命人,把这文章一字不漏地全文刻在石碑上。

这一下子,苏轼慌了,深受触动。凤翔是苏轼入仕第一站,随着日后的官场沉浮,他终于明白了这位陈知府、陈市长的用心,以致以一直为自己的行为后悔。

多年后陈希亮离世时,苏轼46岁,已是名满天下的大文豪了,曾自称平生不替别人写行状碑文,此时却饱蘸浓墨写下了《陈公弼传》,其文精彩,其情真挚,堪称以心作传。文中提到:“公于轼之先君子为丈人行(长辈),而轼官于凤翔,实从公二年。方是时年少气盛,愚不更事,屡与公争议,形于言色,已而悔之。”

木木子:子曰:血气方刚,戒之在斗。这斗,并非仅指武力械斗,更有斗气、斗才、斗财、斗赌等等。君不见,多少人开斗气车、说斗气话,只因为这一个“斗”字,导致家破人亡。苏轼年轻气盛,更负才学,免不了要斗。一斗便失去了理智。陈希亮爱之深,故责之严。可惜这种因爱而责的用心,又有谁能懂呢?好斗,这不仅是年少气盛易犯的错误,亦有终其到老未能领悟者。东坡才气过人,历练丰富,所以后来能明理自知。我们较之东坡相差千千万万倍,更要时刻警示自己,不可气盛,虚心向人,遇事多思自己过。

少时读书,以志趣为主,及至如今,以理悟为上。同一文章,岁月不同,读来感受有天壤之别。旧书,不妨再看看。